向深 向远 向未来

探访我国首个深水高压天然气开发项目

中央纪委国家监委网站 初英杰

从平台高点俯瞰“深海一号”能源站。吴显松 摄

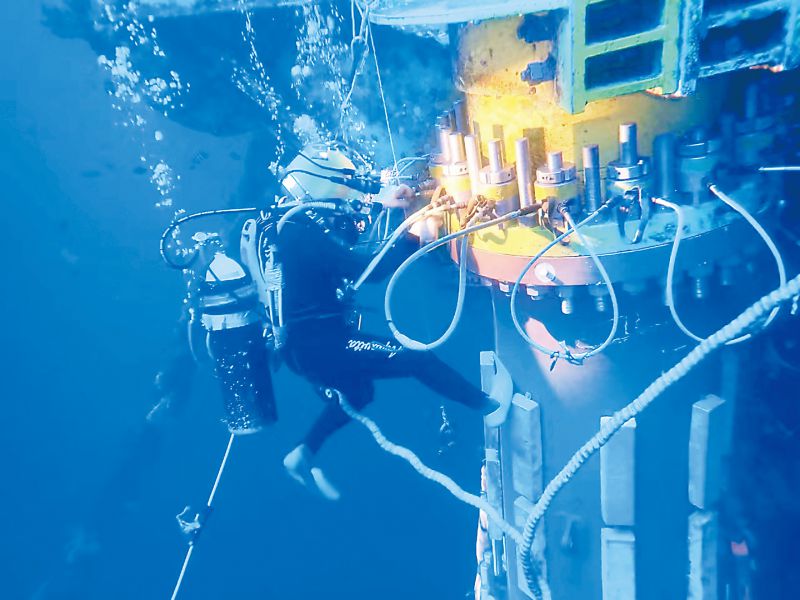

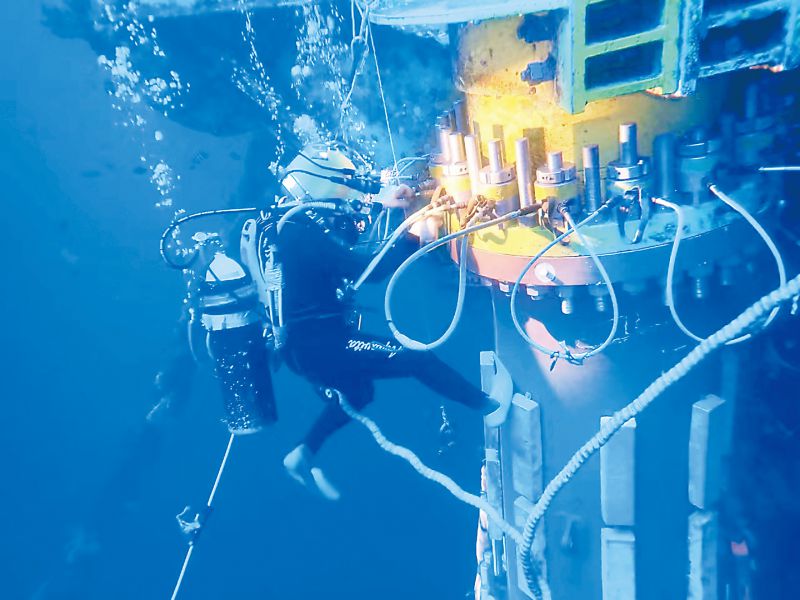

“深海一号”二期项目全面投产前,蛙人对平台水下结构进行检查。汪洋 摄

“深海一号”二期项目全面投产前,中国海油技术人员排查设备隐患。汪洋 摄

“深海一号”二期综合处理平台和崖城13-1平台组成的“四星连珠”海上天然气处理集群。汪洋 摄

习近平总书记强调,能源保障和安全事关国计民生,是须臾不可忽视的“国之大者”。为端稳端牢“能源饭碗”,我国油气领域科研工作者和建设者们不断创新,持续奋斗。前不久,在我国首个自营超深水大气田“深海一号”投产四周年之际,中国海洋石油集团有限公司对外宣布,“深海一号”二期项目已全面投产。至此,“深海一号”大气田一期与二期共23口水下气井均投入生产运行,成为国内目前产量最大的海上气田。“深海一号”二期项目是我国首个深水高压天然气开发项目,最大作业水深近千米,最大井深超过5500米。在其建设过程中,项目团队如何克服深水、高温、高压等重重挑战,突破了哪些技术难关?请随记者一同探访。

直面“拦路虎”,以自主研发破解“卡脖子”难题

南海,琼东南盆地北部海域,距离海南省三亚市约132公里处,“深海一号”二期项目正稳定运转。千米水深之下,曾隐藏在地层深处的滚滚气流,沿着海底管线向浅水平台汇聚。

各项生产参数稳定,天然气和凝析油产量均达到设计产量,“深海一号”二期项目12口水下气井目前均处于高效生产阶段。

“深海一号”二期项目生产稳中向好,来自中国海油海南分公司工程技术作业中心、负责项目钻完井现场工作的钻井总监代锐和完井总监王恒十分高兴。回忆建设期间遇到的难题,他们仍印象深刻。

与一期项目相比,二期项目的开发建设面临更为严峻的挑战——深层,最大井深超过5500米,12口水下气井总井深超6万米,相当于近7座珠穆朗玛峰的高度;高温,地层最高温度达138摄氏度;高压,地层最大压力超69兆帕,相当于家用高压锅工作时压力的1000倍。种种因素,让井控风险成倍增加。

除了“深海高压锅”环境,项目团队还要直面多个“拦路虎”。

水下关键设备遭遇“卡脖子”,国际供应商交货时间漫长,有的核心部件还禁运。

完井液是井筒的“压力调节器”,但是常规的完井液顶不住如此高压;高密度的,向国外采购价格高昂,而且比重调节和施工管理复杂。

高压井防砂作业需要精准控制,稍有不慎,就会发生砂堵或压裂地层。

深水和地层高压条件下,采油树和封隔器的可靠性,以及管柱防腐、固井质量等都需要经历长期的严苛考验……

牢记“能源的饭碗必须端在自己手里”,项目团队迎难而上,以自主研发来破解“卡脖子”难题。

王恒举例道:“用于深水高压井的完井液,以前我们只能高价向国外购买。现在我国自主创新研发的产品,不仅一下子将成本降低近亿元,还使完井清喷工作效率大幅提升。还有水下采油树,这个庞然大物就像深水油气井的‘水龙头’,设计建造和海上安装的技术含量特别高。我们依托这个项目,探索建立起一套高效的深水水下采油树安装方案,大幅提升作业效率。同时,积极推动该型装备在海南本地总装,努力在时间和空间上赢得主动。”

直面压力,项目团队以技术创新来打败“拦路虎”。

高压区钻井,好比在高压锅底钻孔。我国创新高压井安全钻井技术,给钻井装备装上“透视眼”——以钻前三维压力预测图当“导航”,随钻声波仪当“听诊器”,钻井泥浆当“稳压器”,把高压“猛兽”锁在井筒里,实现二期项目A7井、A12井两口高压井钻井全程零井喷、零漏失。创新深水高压井砾石充填防砂技术,就像给高压井装上了“护甲”,能在高压环境下护住井筒。

从“跟跑”到“领跑”,中国海油技术团队经历无数次大胆尝试,代锐感慨:“我们终于把深水高压井建井这个世界级行业难题拿下,为后续自主开发更多深水复杂油气资源探出了一条路子。”

创新模式,“深浅结合”“新老结合”实现高效建设

“深海一号”二期项目开发的陵水25-1区块,位于“深海一号”能源站和崖城13-1平台两座油气生产设施之间,紧邻一期项目。

2021年6月25日,“深海一号”一期项目正式投产。其成功建设,为二期项目的开发打下了良好基础。

中国海油海南分公司工程建设中心主任工程师、中国海油“深海一号”二期项目经理刘康介绍:“在技术层面,我们总结一期项目开发经验,形成超50万字的深水工程汇编,收录优秀管理类典型案例39项、技术创新类典型案例53项、设计优化类典型案例45项,填补了国内深水工程技术及管理空白。在人才队伍方面,一批优秀人才在一期项目建设中成长起来,其中一部分后续参与了二期项目建设。”

中国海油海南分公司“深海一号”二期项目平台部副经理喻发令就先后参与了两期项目建设。“通过建设一期项目,我们积累了自主开发深水气田的经验、提振了信心,在二期项目建设中采用了更多新思路、新技术。”

世界首创千米级水深远距离自动发球装置,仅需远程指令便可自动发送清管球,实现对深水海管的不停产清管维护;世界首创深水集中式井口规模化作业技术,大幅缩短工期、降低成本……项目团队吸取一期项目建设经验,在技术、装备、管理等方面锐意创新、积极突围,实现了7项世界首创。

“深海一号”二期项目的12口水下气井,分布在南、北、东3个井区。喻发令着重介绍,该项目在业内首创了“水下生产系统+浅水导管架平台+深水半潜式平台远程操控系统”的开发模式,新建1座导管架平台、1套水下生产系统、5条海底管道和5条深水脐带缆,构建起了地理距离跨度超过170公里、作业水深跨度超过1500米的超大规模油气生产设施集群。

陵水25-1区块处于深水区,而已建成近30年的崖城13-1平台则位于浅水区。在这一开发模式下,产自深水区的油气,沿着长长的海底管道,由深及浅“爬坡”而上,来到崖城13-1平台接受加工处理。

作为“深海一号”大气田的核心装置、控制信号传输的关键节点,“深海一号”能源站接收水下生产系统实时采集并通过深水脐带缆传输而来的深水气井有关数据,再通过卫星通信链路将数据同步传输到崖城13-1平台和陆地控制中心。工作人员通过深水半潜式平台远程操控系统,无论是在“深海一号”能源站、崖城13-1平台还是在陆地上,均可看到各深水气井的压力、温度、流量等实时状态,实现远程控制。

在二期项目建设期间,中国海油综合考虑多项因素,“深浅结合”“新老结合”推进开发。去年9月27日,完成对已有的“深海一号”能源站、崖城13-1平台和陆地终端的适应性改造,投产北区3口深水气井。后来,陆续完成其余两个区域深水气井配套设施的安装调试,实现分区有序投产。

中国海油海南分公司陵水—崖城作业公司党委书记、总经理李劲松负责综合统筹相关片区海上油气开采处理设施的生产运行。在他看来,“深浅结合”“新老结合”,是该项目经济、高效开发的关键所在。

项目团队充分发掘、利用已有海上油气生产基础设施的功能和价值,让近30岁的崖城13-1气田生产装置“摇身一变”,成为油气生产、加工处理、多向输送的综合性枢纽,从而形成了“深水开采、浅水处理”的梯度开发模式,进一步优化了“深海一号”大气田的油气开发与输送效率。

“四星连珠”,从“向海而生”到“向海图强”

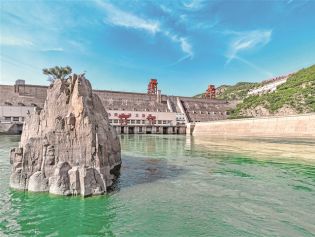

深蓝的海面上,四个或多或少均有黄色涂装的平台略成弧形排列,中间以管廊连接。

这便是“深海一号”二期项目建成的我国南部海域首个“四星连珠”海上天然气处理集群。其中一颗“星”是“深海一号”二期综合处理平台,其余三颗分别是崖城13-1平台的生活平台、生产处理平台、井口平台。

据李劲松介绍,“四星连珠”海上天然气处理集群目前搭载的设备设施具有多项功能,既能加工产出高品质天然气,又能实施浅水天然气井钻探作业,还能应对深水流动性保障等深海油气开发技术难题,更能依托与之相连的海底管网实现跨区域、多方向的天然气输送和调配。

随着二期项目全面投产,目前“深海一号”大气田已经达到最高产能设计状态,日产能可超过1500万立方米,年产气量有望超过45亿立方米,已成为我国目前产量最大的海上气田。

源源不断的清洁能源从这里出发,奔涌向粤港澳大湾区和海南自贸港,并接入全国天然气管网,送往千家万户。

巨大的产量,对生产运维和设备管理提出了更高要求。李劲松说:“我们综合运用数字化、智能化等技术手段,确保关键设备长期处于良好运行状态,以保障‘深海一号’大气田持续稳产。我们的生产运营团队已经具备了完全自主开发运维深海油气田的能力。”

项目持续稳产高产,标志着我国深海油气开发已经从技术攻关走向了规模化生产。

李劲松介绍,20世纪80年代,我国首个海上气田——崖城13-1气田的发现,标志着我国南海天然气开发的起步。老一辈建设者以“敢为人先”的精神,完成了当时看来“不可能完成的任务”。如今,“深海一号”二期项目突破超深水技术瓶颈,项目团队攻克了深水、高温、高压等世界级难题,用实际行动诠释了端牢“能源饭碗”的责任担当。

从浅水到深水,从起初尚需对外合作到如今全面自营,我国一代代海洋石油人接力奋斗,用“能源报国”的赤诚,推动建设海洋强国。

从“向海而生”到“向海图强”,向深、向远、向未来。中国海油海南分公司有关负责人说,“深海一号”大气田两期项目建设搭建起的生产设施集群和深水气田开发建设完整技术体系,未来有望带动海上复杂油气藏的经济、高效开发,可进一步提高海洋油气对国内能源供给的支持保障力度,为我国能源结构转型和绿色低碳发展贡献更大价值。

编后记

新时代新征程,新作为新气象。行进在中国式现代化的康庄大道上,一批批如“深海一号”的大国工程、大国重器不断出现,向国人、向世界宣扬了什么是中华民族,什么是中国精神。事非经过不知难,成如容易却艰辛。那些背后默默付出、无私奉献的人们,是时代的脊梁,是值得礼赞的英雄。他们的精神,连同无数新时代迸发的精神,成为鼓动历史风帆的强大力量。

中国人民是任何困难都打不倒、压不垮的,历史已经证明并将继续证明这一点。“泱泱中华,历史何其悠久,文明何其博大”,一万年的文化史,五千多年的文明史,给了我们全面建设中国特色社会主义的无限智慧和足够底气。可以坚信,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,在习近平新时代中国特色社会主义思想科学引领下,越来越多让人刮目相看的人间奇迹定将在未来神州大地上争相涌现、争奇斗艳。(江东)

中国企业新闻网摘编:亓淦玉 |